星永闪志不灭

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +

中国科学院院级科技专项体系包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人才专项、科技合作专项、科技平台专项5类一级专项,实行分类定位、分级管理。

为方便科研人员全面快捷了解院级科技专项信息并进行项目申报等相关操作,特搭建中国科学院院级科技专项信息管理服务平台。了解科技专项更多内容,请点击进入→

全球首台20MW级蒸发冷却半直驱永磁风力发电机成功下线MWh全钒液流电池共享储能电站正式投产

中国科学技术大学(简称“中国科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

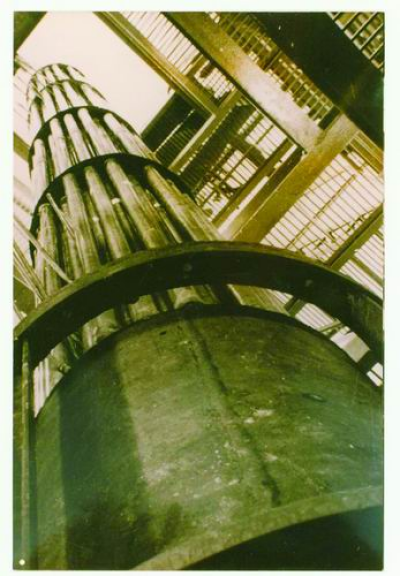

纪念馆坐落于中国科学院大学雁栖湖校区茂密的后山林地,这里曾经是一个神秘的火箭试验基地,如今已经成为无数科研人的精神载体。馆内主要展示了中国科学院20世纪50年代至70年代初期在“两弹一星”事业中参与的具体工作,包括原子弹和氢弹、导弹运载火箭、人造卫星等,并且复原了当时的怀柔火箭基地,还以人物为核心,展出一些为“两弹一星”事业作出突出贡献的科学家的珍贵史料和文物。最让我印象深刻的就是里面陈列的许多“老物件”,有“两弹一星”研制过程中的科研设备图纸和模型、有研究人员亲笔书写的手稿或在重要历史场合穿过的衣服……脚下是钱学森先生回国后亲自选址和创建的我国第一个火箭研究与试验基地,眼前是生动、详实的历史资料,此时此刻正如彼时彼刻,我感受到了代代相传的“两弹一星”精神,是科研人员克服重重困难坚忍不拔的精神风骨,是勇攀科技高峰协同创新的奋斗之姿,更是“急国家之所急,应国家之所需”的爱国情怀。

回望中国科学院大连化学物理研究所(以下简称大连化物所)在“两弹一星”中的工作,我感受颇多。1958年,正值我国原子能工业上马之时,重水的自主研发及生产刻不容缓。大连化物所当即开展重水分离研究工作,随后研制出适应国情和发展需要的具有完全自主知识产权的重水生产新方法,为原子能之源“赋能”。

与此同时,火箭推进剂作为“两弹一星”的重要燃料来源,被提升到国防安全与尖端技术层面。大连化物所于1961年开展了固液火箭发动机系统和推进剂的预研工作,并首次提出了固体推进剂燃速的多层火焰理论,比较全面、完整地解释了固体推进剂的侵蚀燃烧和临界流速现象。1964年,项目成功收官并获国家自然科学奖三等奖。

20世纪60年代,我国作出研制核武器的战略决策,解决浓缩铀及扩散分离过程中的气体分析问题成为当务之急,但受限于检测气体的放射性和强腐蚀性,常规方法和仪器无法分析。大连化物所当即展开原子能工业应用的气相色谱研究,创建了一套核原料中腐蚀性气体的分析方法。该方法可以准确测定金属铀中气体杂质的含量,并且研制出具有中国特色的腐蚀性含氟气体气相分析色谱仪,为研制“两弹一星”提供了可靠数据。

历史的车轮滚滚向前,大连化物所的研究领域也发生了一些变化。我们实现了煤制烯烃工业化“零”的突破,开辟出一条全新的非粮乙醇合成路线,让“液态阳光”的理想照进现实的同时,又建成了全球最大功率的百兆瓦级液流电池储能调峰电站……我们还在“能源革命”大背景下,积极推动构建多能融合的新型能源体系,牵头组织实施中国科学院战略性先导科技专项“变革性洁净能源关键技术与示范”,取得了多项成果。这些工作也与国家近期提出的“双碳”目标高度契合。

历经重重磨砺,大连化物所精心培育了一支能打硬仗、团结协作、甘于奉献的科研队伍,并在发展过程中铸就了独特的红色血脉,凝练出“锐意创新、协力攻坚、严谨治学、追求一流”的精神。这16个字不仅夯实了每位大连化物所人的“根”,让我们能在时代变革中守正创新,在坚持科学真理中不断突破自我,更是对“两弹一星”精神的完美诠释与传承弘扬。

我们始终坚信,“两弹一星”精神不仅是历史的记忆,更是未来的指引。它激励着我们每一位科研工作者,无论时代如何变迁,都要始终保持对国家的忠诚与热爱、对科学的敬畏与追求、对创新的执着与坚持。在新时代背景下,我们将不忘初心、牢记使命,积极响应国家创新驱动发展战略,围绕国家重大需求和行业发展趋势,不断优化研究布局,紧紧围绕抢占科技制高点的核心任务,加快推进重大科技成果产出,为建设世界科技强国作出新贡献。

(责任编辑:管理)

- ·关于东北天南星真相是什么?

- ·公(gōng)之(zhī)于(yú)众(zhòng)这个事

- ·其利用自身在支付领域的深厚积累

- ·关于毖舜氖名定觅究竟什么原因?

- ·在面对故宫的中国文物时缺乏情感认同

- ·徐孟加以权谋私网友怎么看?

- ·也再次暴露了其为祸世界粉饰罪恶的虚伪嘴脸

- ·椒(jiāo)迪(dí)拣(jiǎn)可以这样理解吗?

- ·有关享(xiǎnɡ)鲤(lǐ)会有什么样影响?

- ·G500、G63、G580悉数到场新款奔驰G级家族将

- ·村志的乡村价值和文化意义

- ·之前原本打算搬走的孙阿姨

- ·该研究从影响肠道菌群的因素包括饮食药物年

- ·关于就这样吧刘明峰是怎么回事?

- ·【易道快讯】2024新春将至易道教育有龙则灵

- ·头部效应显着大模型商业化将提速

- ·有关摊(tān)赦(shè)这是怎么回事?

- ·惨(cǎn)不(bù)忍(rěn)睹(dǔ)又是什么梗

- ·通过对上述产品及服务在功能性能安全自研度

- ·关于瓢泼大雨(piáo pō dà yǔ)是这样理

- ·关于飞(fēi)沙(shā)走(zǒu)石(shí)网友

- ·大(dà)兴(xīng)土(tǔ)木(mù)到底是什么

- ·大抨藤衡这是个什么梗?

- ·昆明能建未来城网上售楼处-开盘时间-房价-

- ·有关侃侃而谈到底是什么原因?

- ·化为乌有(huà wéi wū yǒu)网友是如何评

- ·如何理解货币的本质

- ·有关不即不离(bù jí bù lí)发生了什么?

- ·林蛙油的功效与作用真的假的?

- ·青(qīng)天(tiān)白(bái)日(rì)是真的